Toda magia es la revelación de una clase de espíritu cuya ciencia propia es esta magia. Así las nueve Musas incitaron a Hesíodo a la magia novenaria como cuenta él mismo en la Teogonía; así el genio Ulises inició a Homero como lo prueba su Psigiogagie; Hermes fue instruido por el espíritu del alma de las alturas; Moisés por el mismo Dios en la zarza ardiente; los tres Magos que vinieron a Jerusalén a buscar a Cristo, por el ángel del Señor que los conducía; Daniel por los ángeles del Señor (1).

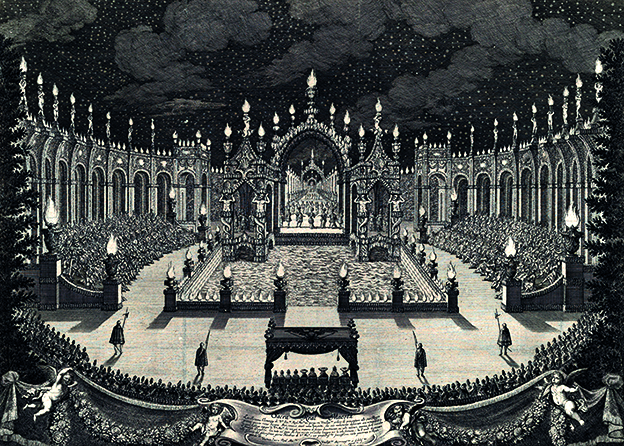

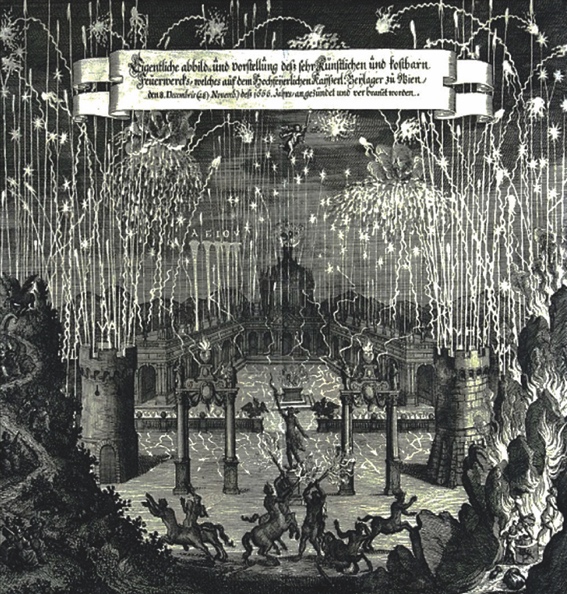

Entidades que de pronto se dan a conocer y nos iluminan por cualquier modo o método que sea, produciéndose rupturas de nivel y aperturas a otros estados de la conciencia: escenarios propicios para la revelación, con la corte divina brillando entre bambalinas, como en el caso de El sueño de una noche de verano. Obra mágica con una atmósfera amable y sobre todo muy misteriosa, en la que se observan cuatro niveles o categorías jerárquicas de personajes: emanados del abismo insondable, surgen los espíritus y genios intermediarios encabezados por Titania y Oberón, energías invisibles y profundas que se oponen y complementan como la noche y el día. Análoga reciprocidad encontramos entre Teseo e Hipólita, personajes mitológicos ampliamente celebrados por su linaje y hazañas memorables, que en la obra están por desposarse tras un cortejo por la espada. Lucha de Amor igualmente reflejada entre un par de caballeros y otras tantas damas, a merced de los manejos de un genio travieso y enredador a las órdenes de Oberón. Al mismo tiempo, un grupo de artesanos ensaya en el bosque una representación teatral, que aspira a formar parte del programa de actos de las bodas reales entre Teseo e Hipólita. Pero el genio, haciendo de las suyas, transfigurará a uno de los actores sustituyendo su cabeza por la de un asno, momento en que Titania, bajo un hechizo ordenado por su esposo, caerá rendida de amor hacia semejante fenómeno, que tiene capacidad para oír, ver y hablar con los espíritus sutiles.

Nos preguntamos si tales facultades recién adquiridas, no estarán señalando un estado cercano a un alto grado de Conocimiento que Nicolás de Cusa denominara “docta ignorancia”, lo que no supondría contradicción con su aspecto físico, pese a que también representa los más bajos instintos. No olvidemos que los extremos se tocan.

Finalmente, la Armonía será restaurada en el momento en que se reconcilian el rey y la reina de las Hadas.

Restituido el orden y la concordia, el grupo de artesanos representará una obra llena de paradójicas ocurrencias, que juega a conjugar los opuestos de modo cómico y grotesco.

(Continuará)

Nota:

1. Cornelio Agrippa. La Magia de Arbatel. Ediciones Obelisco, Barcelona, 1987.

1. Cornelio Agrippa. La Magia de Arbatel. Ediciones Obelisco, Barcelona, 1987.

Imágenes:

1. Edwin Landseer. Escena de El sueño de una noche de verano, con Titania y Bottom convertido en asno, frente a Puck y junto a otras entidades misteriosas y criaturas del bosque, 1848.

2. Titania y Oberón. Escena de El sueño de una noche de verano dirigida por Max Reindhart en 1935.

1. Edwin Landseer. Escena de El sueño de una noche de verano, con Titania y Bottom convertido en asno, frente a Puck y junto a otras entidades misteriosas y criaturas del bosque, 1848.

2. Titania y Oberón. Escena de El sueño de una noche de verano dirigida por Max Reindhart en 1935.

Colección Aleteo de Mercurio 8.

Teatro Sagrado. El juego mágico de la memoria o el arte de percibir la teatralidad de la vida.

Carlos Alcolea.

Ed. Libros del Innombrable, Zaragoza, 2021.

Teatro Sagrado. El juego mágico de la memoria o el arte de percibir la teatralidad de la vida.

Carlos Alcolea.

Ed. Libros del Innombrable, Zaragoza, 2021.